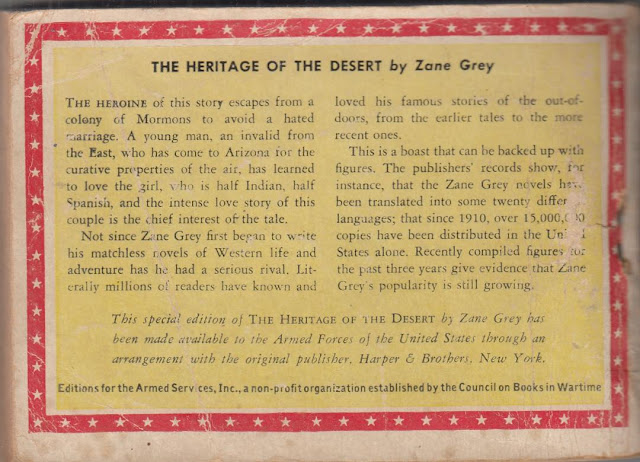

Über solche amerikanischen (und englischen) 'Feldpost-Ausgaben' mit Westerninhalt habe ich 2012 in einen Essay berichtet:

Karl Jürgen Roth - Western an die Front. Bücher für Soldaten im Zweiten Weltkrieg. - in: Birgit Hans u. Christian Krug (Ed.): To Ride the River with. Festschrift für Peter Bischoff, Münster 2012, S. 133-138

Freitag, 31. Januar 2025

Western an die Front (Kalbitz / Roth)

Mittwoch, 29. Januar 2025

Historisches vom Lake George (Roth)

Historisches vom Lake George.

James Fenimore Cooper und der Kampf um Fort William Henry

von Karl Jürgen Roth

Vor mehr als 200 Jahren wurde am 15. September 1789 in dem kleinen Städtchen Burlington am Ufer des Delaware ein Junge geboren, der zu einem der wichtigsten Autoren der amerikanischen Literatur und auch zum eigentlichen Begründer der literarischen Indianergeschichte werden sollte. Besonders mit den fünf zwischen 1823 und 1841 publizierten, später als Lederstrumpfromanen bekannt gewordenen Werken The Pioneers or the Sources of the Susquehanna (Die Ansiedler oder die Quellen des Susquehanna - 1823), The Last of the Mohicans (Der letzte Mohikaner - 1826), The Prairie (Die Prärie - 1827), The Pathfinder (Der Pfadfinder - 1840) und The Deerslayer (Der Wildtöter - 1841) wurde James Fenimore Cooper zu einem in Amerika aber auch in Europa gefeierten Autor. {01 Hinweis: Diese Zahlen verweisen auf die Anmerkungen am Ende des Beitrags} Abgesehen davon behandelte Cooper auch zahlreiche andere Episoden aus der anglo- amerikanischen Geschichte und schrieb mit The Red Rover (Der rote Freibeuter - 1827) einem seiner vor maritimem Hintergrund spielenden Werke einen klassischen Seeroman. Seine Bücher erschienen in zahllosen Übersetzungen und Bearbeitungen in vielen europäischen Sprachen. Das ungebrochene Interesse zumindest an den Lederstrumpfromanen manifestiert sich auch heute noch in Neuausgaben. 1851 starb der Schriftsteller in dem Städtchen Cooperstown.

Die folgende kurze Betrachtung beabsichtigt nicht ausführlich auf den Autor und sein Werk einzugehen. {02} Ich greife vielmehr Coopers Schilderung der Kämpfe um Fort William Henry im Jahr 1757 heraus, um seine Behandlung eines historischen Ereignisses zu verdeutlichen.

In den fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts erreichten die Spannungen zwischen Franzosen und Engländern um den Besitz von Nordamerika einen neuen Höhepunkt. Der "French and Indian War" (1754-1763) führte nach zahlreichen Kämpfen schließlich zum Verlust der französischen Kolonien in Nordamerika.{03}

Fort William Henry lag am Südufer des Lake George und beherrschte den Weg von den französischen Besitzungen am St.Lorenz ins englisch besiedelte Hudson-Tal. Nachdem ein früherer französischer Angriff gescheitert war, belagerte General Montcalm das Fort im Sommer 1757 mit einer starken, aus regulären französischen Truppen und Indianern bestehenden Streitmacht. Nach mehrtägigem Artilleriebombardement und starken Zerstörungen im Fort kam es zu Verhandlungen. Den Engländern wurde freier Abzug gew"hrt. Während des Abmarsches veranstalteten siegestrunkene Indianer ein Massaker unter den Engländern, wobei zahlreiche Personen einen grausamen Tod fanden. Die Franzosen konnten oder wollten ihren indianischen Verbündeten keinen Einhalt gebieten. Insbesondere die Ermordung vieler Frauen und Kinder wurde von den Zeitgenossen mit großem Entsetzen aufgenommen.Cooper beschreibt diese Ereignisse in seinem zweiten Lederstrumpfroman Der letzte Mohikaner. {04} Falkenauge (Hawk-eye) begleitet die Töchter des Obersten Munro und den jungen Offizier Duncan Heyward durch die Wildnis zu der bedrohten Festung. Nach zahlreichen glücklich bestandenen Abenteuern kommen das Fort und der See in Sicht.

"Unmittelbar unter ihren Füße beschrieb das Südufer des Horican einen großen Halbkreis von einem Berge zum andern und bildete ein weites Gestade, das rasch zu einer unebenen und hochgelegenen Fläche anstieg. Gegen Norden erstreckte sich der klare und, wie es von dieser schwindligen Höhe erschien, schmale Spiegel des heiligen Sees, in unzählige Buchten ausgezackt, durch phantastische Formen von Vorgebirgen verschönert und mit zahllosen Inseln besät. In der Entfernung von einigen Stunden verlor sich das Bett des Sees zwischen Bergen oder wurde durch eine Dunstmasse bedeckt, welche von einer leichten Morgenluft langsam über seine Fläche hergetrieben ward. [...] Gerade am Ufer des Sees, etwas mehr gegen den westlichen als den östlichen Rand hin, lagen die ausgedehnten Erdwälle und die niedrigen Gebäude von William Henry. Zwei der Hauptbastionen schienen aus dem Wasser, das ihren Fuß bespülte, aufzutauchen, während ein tiefer Graben und ausgedehnte Sümpfe die anderen Seiten und Winkel verteidigten. Das Land war rings um die Festungswerke auf eine beträchtliche Strecke der Bäume beraubt, sonst aber lag der ganze Schauplatz im grünen Kleide der Natur: ausgenommen da, wo die klaren Gewässer den Gesichtskreis sanft begrenzten oder steile Felsen ihre schwarzen, kahlen Häupter über die Wellenlinien der Gebirgsketten erhoben. Vor dem Fort waren hin und wieder Schildwachen zu sehen, welche ihre zahlreichen Feinde aufmerksam zu beobachten schienen, und innerhalb der Wälle erblickten die Reisenden Soldaten, nach durchwachter Nacht in Schlummer versunken. Gegen Südosten aber stand in unmittelbarer Berührung mit dem Fort ein verschanztes Lager auf einer Felsenanhöhe, einem Punkte, den man weit besser für das Fort selbst gewählt hätte. [...] Das Schauspiel, welches sich am Westufer des Sees, dem südlichen ganz nahe darbot, nahm die Aufmerksamkeit des jungen Soldaten vor allem in Anspruch. Auf einem Streifen Landes, wel-cher von seinem Standpunkt aus für ein so beträchtliches Truppenkorps zu schmal schien, sich aber in Wahrheit mehrere tausend Fuß von den Ufern des Horican bis an den Fuß des Berges erstreckte, sah man weiße Zelte und Kriegswerkzeuge für ein Lager von zehntausend Mann. Vorne waren bereits Batterien aufgeführt [...]" {05}

Ein Blick auf eine Karte des Schauplatzes zeigt, daß Coopers Ortsangaben weitgehend zuverlässig sind. {06} Er beschreibt die Lage des Forts und des englischen Lagers zutreffend und auch seine Angaben über die gerodete Umgebung werden von Parkman bestätigt. Die Belagerung des Forts wird mit größerer schriftstellerischer Freiheit behandelt. Einzelheiten weichen von den historischen Gegebenheiten ab. So wurde z.B. der von Montcalm abgefangene Brief Generals Webbs, in dem dieser Munro mitteilt, daß er keine Hilfe zu erwarten hat, nicht während einer Verhandlung zwischen den beiden Oberbefehlshabern übergeben, {07} sondern von dem französischen Offizier Bougainville in die englische Festung gebracht. {08} Die Waffenstillstands- und Übergabevereinbarungen gibt Cooper im Großen und Ganzen korrekt wieder, wobei er geschickterweise den Major Heyward von englischer Seite die Verhandlungen führen läßt und so die Handlungen einer Hauptperson des Buches in einen spezifisch historischen Kontext integriert. {09}Auch bei der Schilderung des Massakers beim Abzug der Engländer personalisiert der Autor stark und rückt somit seine Protagonisten deutlich in den Vordergrund. Abgesehen von der ausführlichen Beschreibung der Entführung der Töchter Munros durch den Huronen Magua stellt Cooper den Ausbruch des Massakers in eindringlicher Form anhand eines erfundenen Einzelschicksals dar:

"Als aber der Weiberhaufen herannahte, zog die bunte Farbe eines Schals die Augen eines wilden und unbewachten Huronen auf sich. Er kam herbei, um sich desselben ohne weiteres zu bemächtigen. Die Frau hüllte mehr aus Schrecken denn aus Liebe zu dem Kleidungsstück, ihr Kind in den gefährdeten Schal und drückte beide fester an die Brust. Kora wollte eben sprechen und dem Weibe raten, die Kleinigkeit dem Wilden zu überlassen, als dieser den Schal fahren ließ und das schreiende Kind aus ihren Armen riß. Alles den gierigen Griffen der Wilden um sie her überlassend, stürzte die Mutter verzweiflungsvoll auf ihn, um ihr Kind zurückzufordern. Der Indianer lächelte grimmig und reckte eine Hand aus, seine Bereitwilligkeit zu einem Tausche anzudeuten, während er mit der andern das Kind an den Füßen um den Kopf schwang, als wollte er dadurch das Lösegeld steigern. 'Hier - hier - da - alles - alles!' rief die unglückliche Mutter, mit zitternden, ungeschickten Fingern die leichtern Kleidungsstücke sich vom Leibe reißend, 'nimm alles, nur gib mir mein Kind wieder!' Der Wilde verschmähte die wertlosen Lappen und sobald er gewahrte, daß der Schal bereits die Beute eines andern geworden war, ging sein spöttisches aber tückisches Lächeln in einen Ausdruck der Wut über; er zerschmetterte dem Kinde den Kopf an einem Felsen und warf die noch zuckenden Glieder der Mutter vor die Füße. [...]" {10}

Mit der Beschreibung des schrecklichen Schicksals von Mutter und Kind erzeugt Cooper beim Leser direkte Betroffenheit und führt das abstrakte historische Massaker auf eine weitaus persönlichere und packendere Ebene. Der "Karneval der Scheußlichkeit", {11} den Martin in der Schilderung des Massakers durch Cooper sieht und den er in der dramatischen Konzeption des Romans, der Divergenz zwischen Wildheit und Zivilisation begründet sieht, erscheint mir weitaus stärker auf die realen Geschehnisse während des Massakers und ihre möglichst wahrheitsgetreue Schilderung durch Cooper zurückzuführen sein. So erwähnt z.B. ein Augenzeugenbericht über das Massaker ähnliche Grausamkeiten:

"Die Kehlen der meisten [...] Frauen wurden durchgeschnitten, ihre Bäuche aufgeschlitzt und ihre Gedärme herausgezerrt und auf die Gesichter der Toten und Sterbenden geworfen [...] die Kinder wurden bei den Fersen gepackt und ihr Hirn an Baumstämmen oder Steinen ausgeschlagen ..." {12}

Im folgenden wendet sich Cooper dann aber den allgemeineren Geschehnissen zu und beschreibt den blutrünstigen Angriff der Indianer in globalerer Weise.

"Mehr als zweitausend Wilde brachen auf dieses Signal wütend aus dem Walde und zogen mit instinktmäßiger Eile auf die verhängnisvolle Ebene. Wir verweilen nicht bei den empörenden Greuelszenen, die jetzt erfolgten. Überall war der Tod, und zwar in seinen schrecklichsten, abscheulichsten Gestalten. Widerstand diente nur dazu, die Wut der Mörder noch mehr zu entflammen. Sie führten noch ihre wütenden Streiche, wenn ihre Opfer sie schon lange nicht mehr fühlen konnten. Die Ströme von Blut glichen den Wogen eines Gießbachs, und sein Anblick machte die Eingeborenen so hitzig und wütend, daß manche unter ihnen niederknieten, um unter höllischem Jauchzen die dunkelrote Flut aufzutrinken. [...] Das grausame Werk war noch nicht zu Ende. Auf allen Seiten flohen die Besiegten vor ihren erbarmungslosen Verfolgern, während die bewaffneten Kolonnen des allerchristlichsten Königs mit einer Gefühllosigkeit stehenblieben, die sich nicht erklären läßt und auf den so hohen Ruf ihres Anführers einen unauslöschlichen Flecken wirft." {13}

Parkman berichtet dagegen, daß sich Montcalm und andere französische Offiziere zwischen die Kämpfenden geworfen hätten, um das Blutvergießen zu verhindern. Angeblich habe er gerufen: "Tötet mich, aber verschont die Engländer, die unter meinem Schutz stehen." {14} Dieser menschlichen Haltung des französischen Oberbefehlshabers steht allerdings ein zynischer Satz gegenüber, den er in einem Brief im August 1757 niederschrieb: "Ich kann Ihnen nicht verheimlichen, daß die Kapitulation seitens der Indianer unglücklich verletzt worden ist. Aber was in Europa ein Vertragsbruch gewesen wäre, kann in Amerika nicht so angesehen werden." {15}

Insgesamt gesehen stimmt Coopers Beschreibung der Ereignisse weitgehend mit Darstellungen in historischen Werken überein. Selbstverständlich stehen im Roman die fiktiven Personen im Vordergrund der Geschehnisse, doch werden die Hintergründe in stärker berichtenden Einschüben in genügender Weise veranschaulicht, um so ein eindringliches Bild dieses wichtigen Abschnittes des "French and Indian War" in einer romanhaft unterhaltenden Weise zu bieten. Cooper steht mit seinen Lederstrumpfromanen insgesamt - und mit der hier etwas näher betrachteten Episode besonders - in der Tradition des historischen Romans Walter Scotts. Seine Hauptfiguren sind neben historisch verifizierbaren Personen Vertreter des 'einfachen' Volkes - der Jäger und Fallensteller Falkenauge und der Indianer Chingachgook, die obzwar teilweise idealisiert, doch glaubhaft bleiben. Cooper beschreibt in seinen Lederstrumpfromanen ähnlich wie Scott historische Ereignisse aus der Vergangenheit seines Heimatlandes. So dürften auch seine Schilderungen der Belagerung von Fort William Henry auf das gründliche Studium vorhandener Quellen über die Kämpfe zurückzuführen sein. {16} Deutlich zeigt sich in diesen Werken Coopers die enge Verbindung zwischen dem historischen Roman, um den es sich bei den Lederstrumpfromanen gattungsmäßig eigentlich handelt und dem auf die Lederstrumpfromane thematisch aufbauenden in Nordamerika spielenden Indianerroman des 19. und 20. Jahrhunderts.

Der Beitrag erschien ursprünglich im Jahr 1989 im Magazin für Abenteuer-, Reise- und Unterhaltungslitreratur. Für diese WEB-Fassung wurde das Layout angepaßt

Über James Fenimore Cooper und sein Werk informiert unter anderem im WEB

die Homepage der amerikanischen James Fenimore Cooper-Society.

Anmerkungen:

- Es sei auf die reichhaltige Sekundärliteratur verwiesen. Einen verhältnismäßig aktuellen Forschungsbericht bietet James Franklin BEARD: James Fenimore Cooper. - In: Fifteen American Authors before 1900: Bibliographic Essays on Research and Criticism, rev. ed., Madison, Wisc. 1984, S.80-127. Die wichtigste biographische Quelle zu Cooper sind die sechs Bände der ebenfalls von James Franklin Beard herausgegebenen "Letters and Journals ..." (BEARD, James Franklin (Hrsg.): The Letters and Journals of James Fenimore Cooper, Bde. 1-6, Cam-bridge, Mass. 1960-1968). An älteren englischsprachigen Arbeiten seien zudem die Biografien von Spiller und Grossman (SPILLER, Robert E.: James Fenimore Cooper. Critic of his Times, New York 1931/ GROSSMAN, James: James Fenimore Cooper. American Men of Letters, New York 1949) sowie die stärker der Werkinterpretation verpflichtete Arbeit von Dekker erwähnt (DEKKER, George: James Fenimore Cooper. The Novelist, London 1967). Einen aktuelleren Überblick bietet die revidierte Neuausgabe von Ringes ursprünglich 1962 publiziertem Werk (RINGE, Donald A.: James Fenimore Cooper (Twayne's United States Authors Series), New Haven 1988, rev. Ed.). Von der deutschsprachigen Sekundärliteratur sei hier nur das sehr informative, wenn auch teilweise zu unkonventionellen Ergebnissen kommende Nachwort Arno Schmidts zu seiner Übersetzung von Conanchet... genannt (SCHMIDT, Arno: Nachwort. - In: Cooper, James Fenimore: Conanchet oder die Beweinte von Wish-Ton-Wish, Frankfurt 1977, S.375-414).

Anläßlich von Coopers zweihundersten Geburtstag erschienen auch in deutschen Medien Würdigungen. Erwähnt seien der am 13.9.1989 in WDR III (Fernsehen) gezeigte Film der Reihe "Rückblende" (Der Dichter des Lederstrumpf James Fenimore Cooper geb. 15.9.1789) oder auch die mir bislang bekannt gewordenen Zeitungsbeiträge: "Vater des Indianerromans" wurde vor 200 Jahren geboren (Siegener Zeitung, 9.9.1989); STEINFELD, Thomas: Edel sei der Trapper, hilfreich und gut (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.9.1989); GIGER, Romeo: Begründer des amerikanischen Mythos. Zum 200. Geburtstag von James Fenimore Cooper (1789-1851) (Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe 15.9.1989) - Hinsichtlich der Primärliteratur ist es schwierig deutschsprachige Ausgaben zu nennen, da es sich bei den auf den Buchmarkt befindlichen Texten zumeist um stark gekürzte Bearbeitungen handelt, und die vielbändigen Ausgaben des vorigen Jahrhunderts normalerweise kaum noch greifbar sind. Empfehlenswert ist die Ausgabe der Lederstrumpfromane des Insel Verlags in Frankfurt, die 1977 erschien. Auch die von Arno Schmidt übersetzten Bände der Littlepage-Triologie und Conanchet ... bieten eine weitgehend zutreffende Übersetzung.

- Aus der umfangreichen Literatur zu dieser Thematik sei hier die klassische Darstellung von Francis Parkman: Montcalm and Wolfe aus dem Jahre 1884 erwähnt. (Neuausgabe: PARKMAN, Francis: Montcalm and Wolfe; with a new Foreword by C. Vann Woodward and Illustrations ..., New York 1984). Einen kurzen Überblick in deutscher Sprache bietet: DOBAT, Klaus-Dieter: Indianer im Kampf um Nordamerika. Der "Siebenjährige Krieg" in der neuen Welt. - In: Damals. Das Geschichtsmagazin, 20.1988, S.866-891, 959-985

- Vgl. zu der Thematik Geschichtsdarstellung in dem Roman "Der letzte Mohikaner" auch: MARTIN, Terence: From the Ruins of History. The Last of the Mohicans. - In: FIELDS, Wayne (Hrsg.): James Fenimore Cooper. A Collection of Critical Essays, Englewood Cliffs, N.J. 1979, S.80-92. - und: DIEDRICH, Maria: Die Wildnis als historischer Ort und Heimat in The Last of the Mohicans. - In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 140.1988, 255. Bd., 1. Halbjahresband, S.64-80

- COOPER, James Fenimore: Der letzte Mohikaner. In der Bearbeitung der šbersetzung von E. Kolb u.a. durch Rudolf Drescher ..., Frankfurt 1977, S. 169ff. - Bei aller Problematik der Verwendung eines übersetzten Textes, erschien hier die Benutzung deutschsprachiger Zitate sinnvoll. Zu der benutzten Übersetzung schrieb Rudolf Drescher: "Dem Text unserer Ausgabe liegt die von 1841 bis 1843 bei J.G. Liesching in Stuttgart erschienene Übersetzung von Dr. C. Kolb zugrunde. Die eingehende Vergleichung der Kolbschen Übertragung mit dem englischen Original zeigte, daß selbst die Kolbsche Übertragung Kürzungen aufweist. Diese Lücken sind von uns sorgfältig ergänzt worden." (Drescher, im Vorsatz zu seiner Ausgabe von Der letzte Mohikaner). Die Zitate wurden jeweils von mir nochmals am Original überprüft, wobei sich keine größeren Abweichungen in der deutschsprachigen Ausgabe ergaben. Entsprechende Hinweise auf den Originaltext Coopers (O:) nach einer Gesamtausgabe des vorigen Jahrhunderts füge ich jeweils bei. [O: COOPER, James Fenimore: The Last of the Mohicans. A Narrative of 1757. Illustrated from Drawings by F.O.C. Darley, Hurd & Houghton, New York 1871, S.177-178]

- PARKMAN, Francis: Montcalm and Wolfe, a.a.O., S.288

- COOPER, James Fenimore: Der letzte Mohikaner, a.a.O., S.200 - [O: COOPER, James Fenimore: The Last of the Mohicans..., a.a.O., S.208f.]

- PARKMAN, Francis: Montcalm and Wolfe, a.a.O., S.292

- Wenn Martin in seinem Essay schreibt, daß Cooper in den Szenen des Kampfes um das Fort absichtlich die Hauptfiguren in den Hintergrund treten läßt, um so der dargestellten Geschichte einen höheren Stellenwert zubilligen zu können, so ist dieser Ansicht nur in Bezug auf Falkenauge, Chingachgook und Unkas zuzustimmen, während die anderen wichtigen Figuren handelnde oder leidende Rollen in der Darstellung der Kämpfe um das Fort einnehmen. - Vgl. MARTIN, Terence: From the Ruins of History ..., a.a.O., S.83ff.

- COOPER, James Fenimore: Der letzte Mohikaner, a.a.O., S.213 - [O: COOPER, James Fenimore: The Last of the Mohicans..., a.a.O., S.221f.]

- "carnival of atrocity", MARTIN, Terence: From the Ruins of History ..., a.a.O., S.83 ebd., S.83ff.

- zitiert nach: DOBAT, Klaus-Dieter: Indianer im Kampf um Nordamerika, a.a.O., S.974

- COOPER, James Fenimore: Der letzte Mohikaner, a.a.O., S.214, 219 - [O: COOPER, James Fenimore: The Last of the Mohicans..., a.a.O., S.222f., 228]

- PARKMAN, Francis: Montcalm and Wolfe, a.a.O., S.296 (Übersetzung K.J.R.)

- DOBAT, Klaus-Dieter: Indianer im Kampf um Nordamerika, a.a.O., S.975

- Arno Schmidt weist auf die tiefschürfenden Studien Coopers bei der Entstehung von "Lionel Lincoln" hin. Vgl. SCHMIDT, Arno: Nachwort. a.a.O., S.381ff. 05ff., 321ff., 337ff., 353ff., 369ff., 385ff., 401ff.

Inferno (Abenteuer-Romanheftreihe)

Abenteuerromane aus dem Marken Verlag

Sonntag, 26. Januar 2025

Brazos (Frederick R. Bechdolt)

Brazos

von Frederick R. Bechdolt

(Orig.: "Brazos", 1924; Übers.: Reinhard Windeler)

© für die deutsche Übersetzung: Reinhard Windeler, 2025

Cosmopolitan, August 1924 |  Cosmopolitan, August 1924 - Contents |